脑卒中后抑郁(PSD)是脑卒中患者常见的严重并发症,约1/3患者受其困扰,表现为情绪低落、运动功能障碍等,传统药物治疗副作用大且疗效有限。近日,昆明医科大学第二附属医院康复医学科姚黎清教授团队在康复医学领域期刊《Stroke》(Q1区,IF:7.8,2015年1月刊)发表最新研究成果,首次揭示了间歇性θ脉冲刺激(iTBS)刺激小脑通过调控cAMP/PKA/CREB分子通路促进脑卒中后抑郁神经功能恢复的作用机制,为PSD的精准治疗提供了新方向。杨雪博士、研究生桂腾敏、张舒娴、王天玲、陈雪婷为共同第一作者,姚黎清教授为通讯作者。

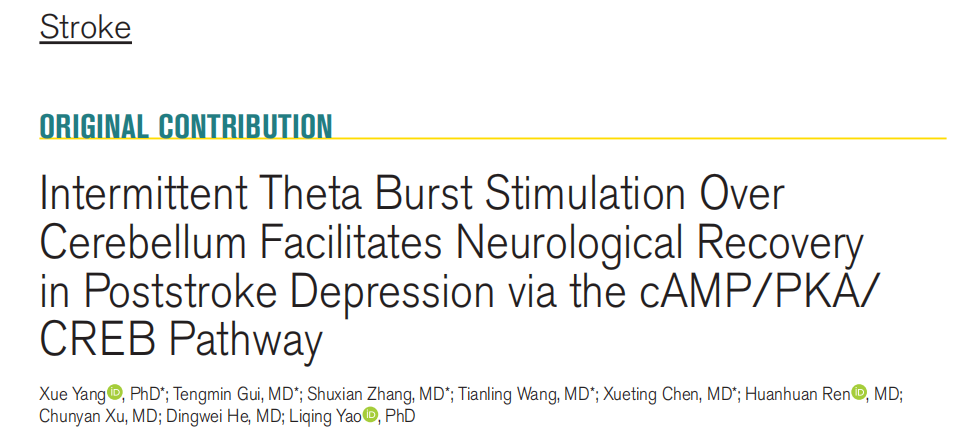

本研究探讨了间歇θ脉冲刺激(iTBS)刺激小脑对卒中后抑郁(PSD)动物模型的影响。采用MCAO和CUMS程序诱导PSD,并应用不同脉冲频率的iTBS。结果表明,iTBS可逆转PSD症状,促进神经元修复,增强BDNF合成,调节HPA轴,激活cAMP/PKA/CREB通路。研究得出结论,iTBS刺激小脑具有治疗人类PSD的潜力。

图1实验过程及分子通路示意图

◆ 研究亮点

1. 创新疗法

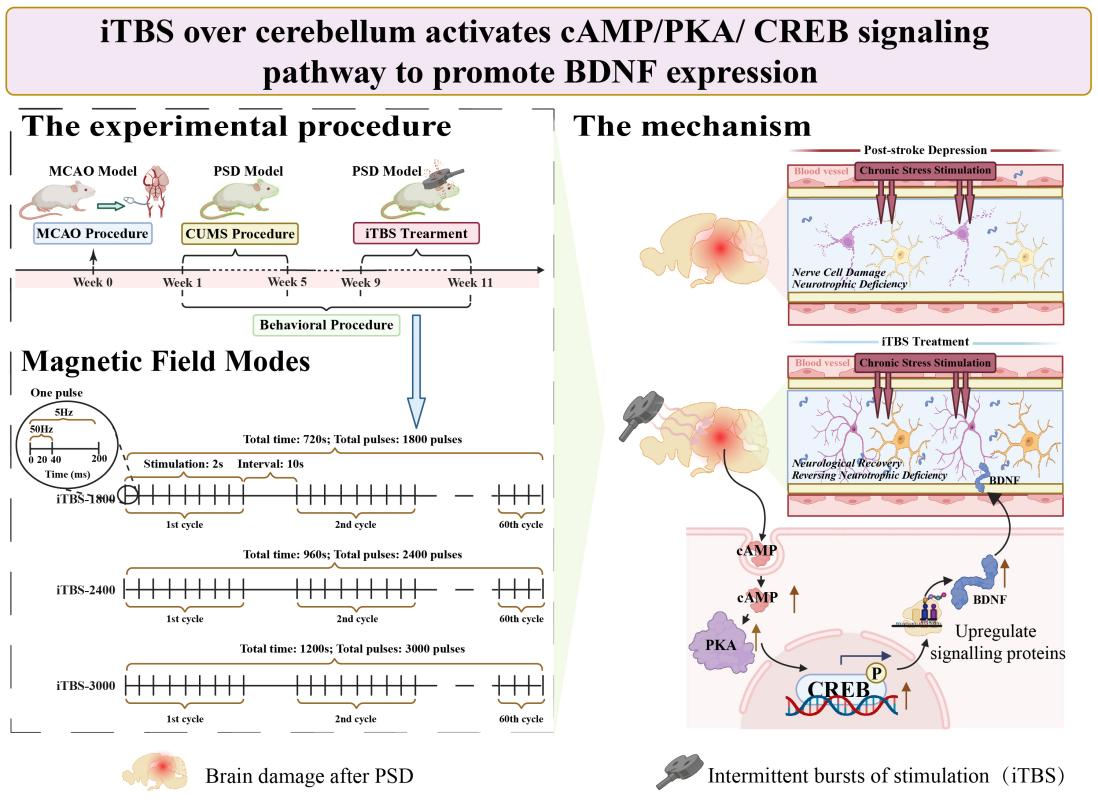

研究首次将iTBS应用于小脑靶区,发现1800脉冲的iTBS能显著改善PSD大鼠的抑郁样行为(如活动量增加、糖水偏好恢复)及平衡能力,效果优于其他脉冲组。

2. 分子机制突破

通过多组学分析,团队证实iTBS通过激活cAMP/PKA/CREB信号通路,促进脑源性神经营养因子(BDNF)合成,同时抑制下丘脑-垂体-肾上腺轴(HPAA)过度活跃,修复小脑浦肯野细胞树突结构,逆转海马等脑区神经元损伤。

3. 形态学与分子水平验证

结合高尔基染色、免疫荧光及Western blot技术,研究发现iTBS显著提升小脑浦肯野细胞树突长度、分支密度及海马区BDNF表达,为iTBS治疗PSD的疗效提供了形态学与分子双重证据。

图2 文章中主要的实验结果

◆ 临床意义

传统抗抑郁药物存在心毒性、卒中复发风险等局限,而iTBS作为一种非侵入性神经调控技术,具有治疗时间短、安全性高、靶向性强的优势。本研究首次系统阐明iTBS刺激小脑通过“小脑-丘脑/边缘系统/前额叶皮层”环路调控多脑区功能,为临床推广提供了理论依据。

◆ 未来展望

团队表示,下一步将开展临床及分子试验,探索iTBS在人类PSD患者中的治疗机制,并进一步解析BDNF/TrkB通路及新靶点分子的交互机制,推动个体化神经康复方案的制定。

此项研究不仅为脑卒中后抑郁的治疗开辟了新路径,更揭示了小脑在情绪调控中的关键作用,标志着神经调控技术从“运动康复”向“情感-认知康复”的跨越。未来,精准靶向小脑的iTBS或将成为改善卒中患者身心功能的利器。

文图:康复医学部姚黎清教授团队