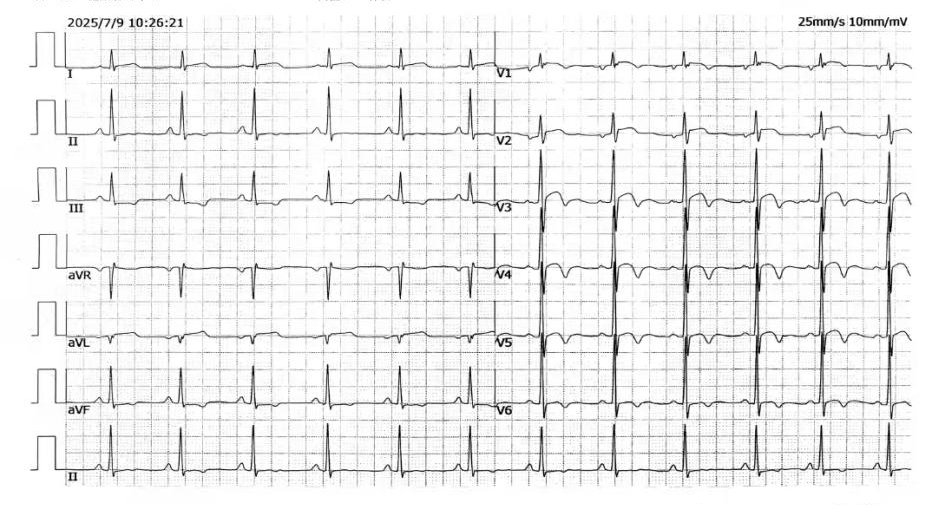

59岁的王老师在常规体检中发现心电图异常,检查显示“广泛前壁ST段抬高”。健康体检中心立即启动绿色通道,经冠脉造影确诊为左前降支重度心肌桥。这个隐藏在心脏里的“定时炸弹”,虽未引发明显症状,却揭示了健康管理的新模式。

一、心肌桥:血管里的“天生弯道”

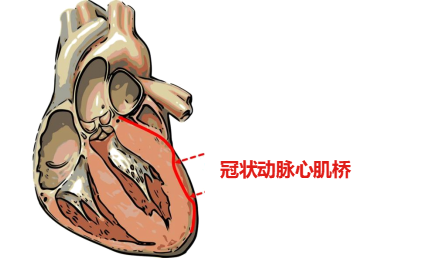

很多人对冠心病、心绞痛并不陌生,但对“心肌桥”却知之甚少。其实,心肌桥是一种先天性的冠状动脉解剖变异,就像血管在心脏上走了个“弯道”。正常情况下,冠状动脉及其分支走行于心脏表面的心外膜下脂肪中或心外膜深面;而心肌桥患者的一段冠状动脉会被心肌纤维覆盖,这段被覆盖的血管称为“壁冠状动脉”,覆盖在血管上的心肌则被称为“心肌桥”。

形象地说,心脏就像一个不停收缩舒张的“泵”,当心脏收缩时,心肌桥会像一只手“攥住”下方的冠脉血管,导致血管管腔狭窄;而当心脏舒张时,这种压迫解除,血管恢复正常管径。大多数心肌桥患者终生没有症状,只是在体检或其他检查中偶然发现,但部分患者可能因血管受压程度较重,出现类似冠心病的症状。

病例中的王老师,虽然在体检过程和住院期间未出现任何胸痛、胸闷症状,但是,在追问病史过程中发现,他曾经有因为心悸后严重的胸痛症状呼叫120送诊的经历,这就是心动过速之后,心肌桥导致的冠脉狭窄、缺血进行性加重引发的症状危机!

二、心肌桥需要治疗吗?因人而异的个体化方案

发现心肌桥后,很多人会焦虑地问:“需要吃药吗?要做手术吗?”事实上,心肌桥的治疗需根据症状、血管受压程度等综合判断,并非所有患者都需要干预。

对于无症状或症状轻微的心肌桥患者,通常不需要特殊治疗,只需定期随访观察,日常注意避免剧烈运动、过度劳累和情绪激动等可能加重心脏负担的因素。而对于出现明显症状的患者,如反复胸痛、心悸、胸闷等,可以根据具体情况选择药物治疗,常用药物包括β受体阻滞剂(如美托洛尔)和非二氢吡啶类钙通道阻滞剂(如地尔硫䓬),这些药物能减慢心率、降低心肌收缩力,减轻心肌桥对血管的压迫。

只有极少数症状严重、药物治疗无效的患者,才需要考虑手术治疗,如心肌桥松解术或冠状动脉搭桥术。

三、重度心肌桥:潜藏危机的“隐形杀手”

什么是重度心肌桥?通常认为,当心脏收缩时,心肌桥导致壁冠状动脉狭窄程度超过70%,或患者出现明显心肌缺血症状、心电图显示缺血改变,甚至发生过心肌梗死、心律失常等并发症时,可称为重度心肌桥。

病例中的王老师就属于典型的重度心肌桥,冠脉造影显示血管收缩时左前降支狭窄达90%,心电图出现明显的ST段抬高,且既往有过心悸、胸痛发作却未进一步诊治,随时可能发生急性心肌缺血、猝死等严重后果。在病史采集过程中还了解到,王老师喜欢运动,热爱打羽毛球,这大大增加了重度心肌桥引发严重心肌缺血的可能性!

这个病例带给我们深刻思考:首先,无症状不等于无风险。很多心血管疾病在早期甚至中期可能没有明显症状。其次,既往症状不可忽视。王老师曾因心悸、胸痛呼叫120,却未进一步追查病因,体检是健康的“预警雷达”。正是这次常规体检的异常发现,让隐藏的严重心肌桥得以早期干预,凸显了定期健康体检的重要性。

四、泛血管疾病管理中心:打通健康管理的“任督二脉”

泛血管疾病是以动脉粥样硬化为共同病理基础,累及心、脑、肾、外周血管等多个器官的全身性血管疾病,传统的血管疾病管理模式往往“各自为战”,心脏科、神经科、内分泌科等分别诊治相关器官病变,难以实现早期预防和全程管理。

而泛血管疾病管理中心的建设,打破了这种学科壁垒,通过整合心血管内科、神经内科、内分泌科、健康管理中心等多学科资源,构建了从预防、筛查、诊断到治疗、随访的全周期管理体系。

在王老师的病例中,泛血管疾病管理中心与健康管理中心的无缝链接发挥了关键作用:健康管理中心作为疾病筛查的“前哨”,第一时间发现心电图异常并启动预警;泛血管疾病管理中心迅速响应,通过绿色通道实现急诊冠脉造影等精准诊断,多学科团队快速制定治疗方案,实现了“早发现、早诊断、早治疗”的核心目标。

这种联动模式的优势显而易见:一是提高了疾病检出率,将健康管理中心的常规体检转化为泛血管疾病的精准筛查;二是缩短了诊疗时间,通过绿色通道减少中间环节,为急症患者争取宝贵时间;三是实现了个体化管理,结合患者的整体血管健康状况制定综合方案,而非单一治疗某一病变;四是强化了全程随访,从体检发现异常到后续治疗、康复,形成闭环管理,降低复发风险。

五、守护血管健康:让健康管理关口前移

随着人口老龄化和生活方式的改变,泛血管疾病已成为威胁我国居民健康的主要杀手。王老师的病例是幸运的:泛血管疾病的防控不能仅依赖疾病发生后的治疗,更需要将关口前移,从被动治疗转向主动预防。

病例中的王老师在这次住院期间,完成了泛血管疾病的筛查,明确了颈动脉硬化、颈动脉斑块、下肢动脉粥样硬化、腔隙性脑梗死的诊断,为后续的慢性病综合管理和个体化治疗打下了基础。

从王老师的严重心肌桥病例中,我们看到了健康管理的力量,更看到了泛血管疾病管理模式革新的价值。泛血管疾病管理中心与健康管理中心的深度融合,让健康管理不再局限于简单的体检报告解读,而是成为疾病预防的“主战场”;让泛血管疾病管理不再是单个科室的“孤军奋战”,而是多学科协作的“集体作战”。未来,随着人工智能、大数据等技术的融入,泛血管疾病的筛查将更加精准,风险预测将更加提前,治疗方案将更加个体化,真正实现“未病先防、已病早治、既病防变”。

科普专家

文图:心血管内科三病区 健康管理中心